東京23区の地図を目の前に置いてみる。ほぼ真ん中を上から下へと流れる川があるが、それが江戸時代には「大川」と呼ばれた隅田川である。

これまで私が寄稿してきた東京案内は、日本橋を手始めに西へと、つまり隅田川の左の部分を歩いて 来た。そうやって渋谷(明治時代までは「渋谷村」)まで行ったのだが、今度は川の東側、右半分を歩いてみる。現在の行政上の名称からいうと墨田区、江東区、葛飾区、江戸川区で、散歩の達人だった永井荷風(1879―1959)がその晩年によく歩いた地だ。この案内は、だから、荷風の足跡をたどるものともいえる。

永井荷風は「東京右半分」を愛してやまなかった明治生まれの作家だが、彼の関心は墨田川の向こうの「異文化」だった。江戸の文人文化を愛した彼がよく歩いた墨東の「下町」には、まだ江戸の匂いが少しはあったのだ。その地へ行くのに、荷風は浅草公園の脇から乗り合いバスに乗ったり、東武電車を利用して隅田川に架かる吾妻橋などの橋を渡った。

関東大震災後、「死者が多かったのは川に橋がなかったから」という教訓から、隅田川に橋が少しづつ増えていった。橋を見ると渡ってみたくなるという癖が荷風にはあったらしく、晩年には「右半分」の端の方まで足を延ばし、下駄ばきに雨傘という恰好で実によく歩いた。最初の頃は身分をかくすための変装をすることもあったし、娼家街へ出かけるという「用事」にことかけてでもあったようだが、気に入った風景や江戸の歴史が残る場所には、何度も足を運んだ。考えてみると、彼のその行為は「もの書き」としての題材探しだったのだろう。東へ東へと足を向けたのは、近代化まっしぐらの東京の西側がだんだんいやになったということもある。晩年には千葉県市川まで行って住み、そこで亡くなった。

その荷風に「日和下駄」という小品がある。東京の「街」を歩き回ったことからできた作品だが、「水」と「樹と寺」、「路地」に「崖」、「坂」というふうに内容が分けてある。彼が見たものと同じ風景は今はほとんどが消え去っている。しかし、「右半分」には取り壊されないで残っているものも少しはある。荷風が見た風景をたどるのがこの案内の一部なのだが、無くなってしまったものは想像でおぎなうほかない。

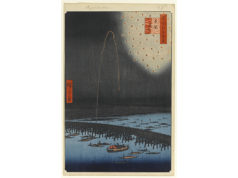

まず「水」から始めると、河(川)と運河、濠が東京にはある。荷風はこれらを「江戸時代より通じて東京の美観を保つもっとも貴重な要素」としている。「その通りだ」と現在もうなずける場所は、残念ながら、宮城(江戸城)の濠や隅田川の一部にしかない。太田道灌が「城」とは言えないような砦と住居を今の東京湾の入江(日比谷入江)近くに築いたとき、彼はその日比谷入江から城へ直接船をつけていたという。江戸時代になってそこに本格的な城が築かれるにせよ、その辺りには遠浅の海、隅田川が流れ込んでいた。西方には迫りだす台地があった。

江戸時代以前、浅草にはすでに小規模ながら都市的発展がみられたが、そこが奥州方面へむかう街道筋と海から川をさかのぼる水上交通路が交差する地点だったからだ。川の沿岸には浅草寺があり、隅田宿もあった。それまであまり知られていないその地に本格的な城(江戸城)を家康は築いたのだが、とうぜん家臣団のための屋敷も建てさせた。地方からの年貢米その他の物資を搬送する手段としての運河の道三堀も開削させた。大昔は海岸線だった日比谷の入江は埋め立てられ、日本橋川を隅田川の東へとつなげるための運河ができたのだ。その一部が今ある小名木川だが、自然の川である江戸川へと続く長い水路で、下総の国(千葉県)の特産の塩をはじめ関東一円から米や特産品を運んだ。自然の川である日本橋川は今もあるが、道三堀は跡かたもない。

小名木川をゆく舟は、その入り口に設けられた「番所」で検問を受けてから江戸市中へと進んだ。番所は小名木川近くを南北に流れる中川沿いにあったが、その番所の跡に資料館ができている。当時の模様をくわしく伝えている点で興味深い資料館だ。都営新宿線の東大島駅からすぐにある。今は「旧中川」と呼ばれる中川は自然の川だが、そのくねりを北へたどると荒川に至る。

隅田川へと流れ込む小名木川の両端は、今は遊歩道として整備されている。「東京右半分」の案内は、この小名木川の北を流れる北十間川が隅田川から分かれる地点、つまり吾妻橋の東詰めからはじめるが、大川沿いの浅草の賑わいを去って橋をわたり、墨田区へと入ることになる。

(田中幸子)